MEDICAL SCIENCE PROMOTION COMMITTEE

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「東北大学における医工融合の歴史」を纏めております。

お気付きの点やご意見、あるいは、関連資料のご提供などがあれば、下記まで情報をお寄せ下さい。

東北大学病院広報室

TEL. 022-717-7149/Email. pr@hosp.tohoku.ac.jp

| 1929年 |

日本初の医工連携 電気聴診器(マグノスコープ)を開発 抜山平一教授(工学部電気工学科)と佐藤彰教授(医学部小児科学)が真空管式高音聴診器を共同開発。  |

|

| 1932年 | 日本初の超音波発生装置を開発 |

|

| 1936年 |

脳波増幅器の試作 電気通信研究所 松平正壽助教授 |

|

| 1946年 | 世界の動向 NMR現象発見 E.M.Purcell(Harvard)、F.Bloch(Stanford)(1952 ノーベル賞) |

|

| 1947年 | 脳波増幅器の開発 阿部善右衛門(電気通信研究所→北大)外来雑音防止対策 東大医学部で講演。 昭46(1971年)磁場焦点法 米国特許第3,932,805号, 1976 |

|

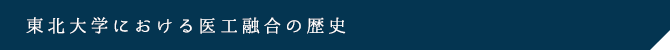

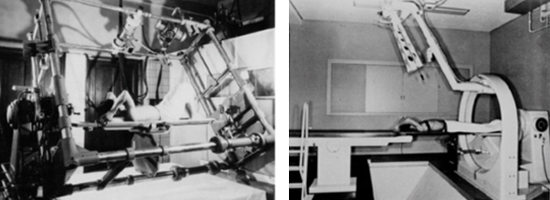

| 1948年 | X線廻転撮影法を発表 高橋信次教授(医学部) この成果により、昭和59年第45回文化勲章「X線CTの基礎となる回転横断撮影法の開発等の放射線医学研究」を受章。  X線廻転撮影法研究の年譜 |

|

| 1950年 |

「脳波班インク記録装置に関する協議会」を立ち上げ臨床用の脳波計の壱号機を作成 医学部生理学 本川弘一教授ら さらに本川教授は、1952年に臨床脳波学会を設立。 東北大学が日本脳波学発症の地として世界的に認知される。 |

|

| 1956年 | 超音波断層写真法を開発 東北大学電気通信研究所 菊池喜充 順天堂大学医学部 和賀井敏夫(石巻市出身、旧制仙台二中) |

|

| 1962年 |

世界初の心臓断層像の撮影に成功 抗酸菌病研究所(加齢医学研究所)田中元直、菊地喜充(電気通信研究所)  |

|

| 1962年 |

医用電子工学 松尾正之(電子工学科) |

|

| 1971年 | 世界の動向 磁場焦点法(阿部) | |

| 1973年 |

世界の動向 傾斜磁場で画像化 NMR-CT P.Lauterbur(2003 ノーベル賞 Sir Peter Mansfield(EPI開発)と共に) |

|

| 1979年 |

世界の動向 X線CT Allan M Cormackノーベル医学・生理学賞 |

|

| 1975年 |

Ion Sensitive FET 江刺正喜(電子工学科)、滝島任(内科) |

|

| 1980年 |

「レーザー照射によるう蝕抑制の実験的研究」発表 山本肇(東北大学歯学部) この成果により、平成5年学士院賞「レーザー照射による齲蝕予防その他歯科応用に関する研究」を受賞 |

|

| 1983年 |

FESのよる筋肉機能回復 星宮望教授(電子工学科)、半田康延教授(医学部) |

|

| 1985年 |

ISFETの臨床応用 松尾正之教授(電子工学科)、江刺正喜教授(電子工学科)、滝島任教授(医学部) |

|

| 1986年 |

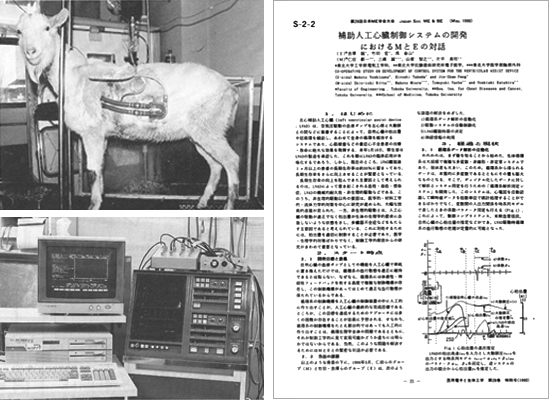

空気圧駆動式補助人工心臓に対する自動制御システムの共同研究を開始 抗酸菌病研究所電子医学分野(加齢医学研究所)仁田新一教授・片平美明助手・山家智之博士らのグループと工学部電気工学科 竹田宏教授・吉澤誠助手ら  左下:補助人工心臓を駆動する空気圧駆動装置(右)とその制御(最適動作点適応制御)に使われるパソコン・システム(左) 右:補助人工心臓制御システムの開発におけるMとEの対話 それまでの空気圧駆動式補助人工心臓は、血液ポンプ部のサックを人間が目視しながら空気圧を手動で調整していた。本研究では、サックの膨らみすぎや潰れすぎがなく、人工心臓を駆動するエネルギーを最小にし、かつ血栓や溶血を防止するために最もよい動作点、すなわち最適動作点が存在することを初めて示した。また、この最適動作点を常に維持するための自動制御アルゴリズムを提案し、その妥当性と実用性を動物実験において検証した。 |

|

| 1989年 |

振動流型人工心臓の発明 橋本弘之教授(流体科学研究所)は、1984年に確立した、液体の振動現象を利用した流体輸送方式を応用し、仁田新一教授(加齢医学研究所)のグループと共同で、小型で制御性の優れた人工心臓および人工心肺装置を開発した。 |

|

| 1993年 |

電子工学科 生体電子工学講座増設(星宮→吉信) 電気工学科 生体電磁工学講座増設(中鉢→松木) |

|

| 1994年 |

電子工学専攻 生体電子工学分野(大学院重点化) 電気・通信工学専攻 生体電磁工学分野(大学院重点化) |

|

| 2000年頃 | 医工学研究科設置構想議論を開始 |

|

| 2002年 | 東北大学大学院医学系研究科附属創生応用医学研究センター設立 「動物個体を用いてゲノム機能の解析を行う東北大学大学院医学系研究科附属の教育研究施設」として設立された。設立当初は、ポストゲノム研究を推進する教育研究施設として、ゲノム(遺伝子)機能解析に主眼が置かれていた。しかし、時代が変わり、現状のポストゲノム研究はタンパク(機能と構造)、抗体、低分子化合物など広がりを見せ、また基礎研究成果の迅速な臨床応用も見据える必要もあることから、未来医工学治療開発研究センター(TRC)と密接に連携し、研究成果の臨床応用を推進する施設としても機能することが期待されていた。上記背景を鑑み、平成22年より新しい組織(United Centers for Advanced Research and Translational Medicine: 略称ART)で運営している。 |

|

| 2003年頃 | 工学研究科内で医工学研究科設置検討を開始 |

|

| 2002-2006年 |

21世紀COE「バイオナノテクノロジー基盤未来医工学(FMBE)」 「高齢社会を健康に生きる」ための予防医学技術、および個々人の病態に合わせたテーラーメイド医療に資する診断・治療技術の開発を目指し、民間の当該分野の有識者を含む第三者評価委員会による厳正な評価の下、拠点リーダーのリーダーシップにより世界的な未来医工学のための研究拠点の形成を推進。 |

|

| 2003-2004年 |

経済産業省バイオ人材育成システム開発事業「医療工学の指導的人材の育成」 東北大学が従来培ってきた医工連携の教官組織とノウハウを結集し、医療工学、及び、それを取り巻く産業の中核となる人材育成の仕組み作りを実施する。 |

|

| 2003-2007年 |

文部科学省振興調整費戦略的研究拠点形成「先進医工学研究機構(TUBERO)」 最先端のナノ・材料・情報通信の先進科学技術と医学系の生命・健康科学との融合により新たな医工学を創成し、医療の質の向上と先進医療の開発に寄与して、21世紀の日本を少子高齢化に耐えうる「生命の活力に溢れた社会」とし、かつ世界に貢献する研究拠点を形成するため、医歯薬系研究科・研究所と工学・情報系研究科・研究所の学内連携による先進医工学研究機構(Tohoku University Biomedical Engineering Research Organization(TUBERO))を立ち上げた。 |

|

| 2005年頃 | 全学で医工学研究科の検討を開始 |

|

| 2003年 |

工学研究科に「バイオロボティクス専攻」を発足 バイオ技術と機械工学が融合した新しいバイオメカニクス領域や、生体工学とロボット工学が融合したバイオロボティクス領域の発展と、それらの有機的な展開を目指して、高度な専門教育と研究を行うために発足。 |

|

| 2004年 |

仙台市仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクトを開始 フィンランドの国家プロジェクトと仙台の国際共同プロジェクトとして仙台市青葉区水の森に平成17年3月にオープンした仙台フィンランド健康福祉センターを拠点に、高齢者の自立した生活を実現するために、フィンランドと日本の企業・大学が行うサービス・機器の開発支援を行う。 |

|

| 2004-2008年 |

文部科学省科学技術振興調整費・新興分野人材育成 「医療工学技術者創成のための再教育システム(REDEEM)」 我が国の新興分野人材養成として企業等の研究者、技術者の再教育を実施することを目的とし、東北大学が従来培ってきた医工連携の教官組織とノウハウを結集し、社会人を対象とした医療工学の体系的教育を実施。(2009年以降は自立化したプロジェクトとして継続中) |

|

| 2004-2008年 |

21世紀COE「医薬開発統括学術分野創生と人材育成拠点」 東北大学で行われてきた既存の世界に類をみない臨床疫学研究である大迫研究や、大規模介入試験であるHOMED-BP研究、大規模調査追跡研究であるJ-HOME研究などを実践教育の場として活用し、各専門分野の事業推進者が協同してこの拠点運営にあたることで、世界に比肩しうる臨床開発拠点を形成。我が国の医薬品臨床開発とevidence based medicineの形成に貢献し、日本の医薬品開発という国家的戦略の一翼を担う。 |

|

| 2005-2006年 |

魅力ある大学院教育イニシアティブ事業「生体・ナノ電子科学国際教育拠点」 東北大学大学院工学研究科電子工学専攻、電気・通信工学専攻、応用物理学専攻の3専攻が平成17年度から文部科学省魅力ある大学院教育イニシアティブ事業として東北大学「生体・ナノ電子科学国際教育拠点」プログラムを開始。本教育プログラムではナノ電子科学とバイオの学際分野における大学院教育を積極的に推進して、将来的にこの学問領域・産業分野をリードし、国際的に活躍できる人材を育成する。 |

|

| 2006-2007年 |

経済産業省産学連携製造中核人材育成事業 「次世代医療関連産業中核人材育成のための実践的教育システム」(ESTEEM) 既存のREDEEMと平行して大学と産業界を共役(Conjugate)的に結合したシナジェティックな医療工学教育・再教育システムを構築するための制度・システムおよび教育内容・カリキュラムを開発し、産学の双方にまたがる新規の教育システムを構築。 |

|

| 2007-2011年 |

グローバルCOE「新世紀世界の成長焦点に築くナノ医工学拠点」 東アジア・環太平洋圏において確固たる科学技術上の拠点を形成しつつある諸国・諸大学と強固なリレーションシップを構築。地域に根ざしてはいるが汎世界的な問題、たとえば、マラリアのような感染症の研究など、喫緊の課題から共通の医学的課題を抽出して協同の研究・教育に取り組み、医療を革新する体制を実現する。 |

|

| 2007年 | 医工学研究科設置審へ |

|

| 2007-2011年 |

グローバルCOE「脳神経科学を社会へ還流する教育研究拠点」 脳神経科学分野が21世紀の生命科学研究におけるフロンティアとして位置づけられるだけでなく、教育、福祉、介護、神経工学、数理経済などの分野において、脳科学の活用による分野の新展開と、それを推進する人材の育成が世界的規模で求められる中、生命科学を基盤に据えた最先端の脳神経科学研究を展開し、脳神経科学リテラシーを備えた人材を社会へ還元する。 |

|

| 2007-2009年 |

大学院教育改革支援プログラム「メディカルバイオエレクトロニクス教育拠点」 電気系・応物系の大学院学生がメディカル分野およびバイオ分野の知識を体系的に学ぶことで、メディカルバイオエレクトロニクスという、人類の生命と福祉にとって重要な学際分野を開拓する能力を身につけた人材の育成を実現。 |

|

| 2007-2011年 |

文部科学省橋渡し研究支援推進プログラム 「東北大学未来医工学治療開発センター (INBEC)」 東北大学および全国の大学、企業の医療機器・医療材料のシーズを、効果的に基礎研究から臨床試験まで一貫して支援できる、医工学基盤のトランスレーショナルリサーチ拠点として開設。東北トランスレーショナルリサーチ拠点形成ネットワーク」を構築し。本センターを中核とした先端医療の確立を目指すとともに、新しい医療技術を開発し、東北発の先端医療を発信する。 |

|

| 2007-2011年 |

第Ⅱ期知的クラスター広域仙台地域「先進予防型健康社会創成クラスター構想」 東北大学、東北福祉大学等の先端的な研究資源を活用し、先進的な予防の実現に資する研究開発、実証を行うことで、「先進予防型健康社会創成クラスター(先進的疾病予防・健康維持に関する知見の集積及びそれを活用した疾病予防・健康維持のためのサービス・機器開発を目指す産業の集積)」の形成を図り、これによって市民の健康の質の向上、行政コストの効率化及び地域経済の活性化をバランスよく成立させることを目指す。 |

|

| 2007−2011年 |

東北地域クラスター形成第Ⅱ期「医歯工連携・健康福祉分野」 医療、看護などの現場から生まれる臨床上のニーズと機能性に優れる素材開発や精密、微細な加工技術などの先端技術シーズが融合し、産学連携での医療機器等の開発を促す。 |

|

| 2007−2011年 |

文部科学省特別経費 「生体-バイオマテリアル高機能インターフェイス科学推進事業」 東北大学歯学研究科・金属材料研究所・九州大学応用力学研究所により、生体-バイオマテリアル界面におけるマテリアルサイエンス、生物学、力学の連携を図ることで、高機能インターフェイスに関する新たな学問領域を創出・確立し、新たな創建治療開発に資する。 |

|

| 2008年4月 |

連携から融合に 大学院医工学研究科(国内初)設置 医工学は、数学、物理学、化学などを学術基盤としこれを総合した工学によって医学・生物学を革新する教育・研究の学問領域である。医工学においては、工学の基礎理論・知識の集積や実践的技術および医学・生物学や臨床における基盤的知識と専門的技術を駆使して、生命体の構造と機能を解明することにより、医学・生物学とともに工学の進展を図る。医工学研究科は、東北大学の理念である「研究第一」、「門戸開放」、「実学尊重」のもと、国際水準の医工学研究を推進し、これを通して学生に基盤的・先進的知識と技術を習得させ、世界を先導できる研究者、高度技術者を育成し、学術的基盤の革新および医療の根本的改革を通して人類社会の福祉と発展に貢献することを使命とする。 |

|

| 2008年 |

厚生労働省科学研究費補助金 医療機器開発推進研究事業 「実学的医工学教育・研究拠点育成」 ナノテクノロジー(超微細技術をいう)を活用した医療技術分野の研究開発の推進及び先端的技術を基礎とし、生体機能を立体的・総合的にとらえ、新しい発想による機器開発を民間企業と連携し推進する。 |

|

| 2008-2012年 |

内閣府「先端医療開発特区(スーパー特区)」 社会ニーズに応えるオンリーワン・ナンバーワン医療機器創出プロジェクト 「先端医療開発特区」(以下「スーパー特区」という。)は、平成20年に経済財政諮問会議の有識者議員より提案された「革新的技術特区」の第一弾として、最先端の再生医療、医薬品・医療機器の開発・実用化を促進するために、内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の4省により創設された取組である。平成20年より5年間のプロジェクトとして推進されてきた。「スーパー特区」は、地域の活性化を目指す地方公共団体を対象とした構造改革特区等の行政区域単位の特区とは異なり、テーマ重視の特区(複数拠点の研究者をネットワークで結んだ複合体が行うプロジェクト)とし、選定された特区において、研究資金の統括的かつ効率的な運用や、開発段階から規制を担当する機関等と意見交換や相談等を試行的に行うことにより、先端的な医療の実用化、産業化や国民へのより迅速な提供に向け、研究開発の促進を図ることを目的とした。 |

|

| 2009年 |

東北大学REDEEMプロジェクト 「医療工学技術者創成のための再教育システム」(第2期REDEEM) 我が国の新興分野人材養成として企業等の研究者、技術者の再教育を実施することを目的とし、東北大学が従来培ってきた医工連携の教官組織とノウハウを結集し、社会人を対象とした医療工学の体系的教育を実施。(2004-2008年文部科学省科学技術振興調整費による事業を自立化したプロジェクト) |

|

| 2010年 |

科学技術振興機構地域産学官共同研究拠点整備事業 「東北先進医療研究開発連携拠点(TAMRIC)」 宮城・仙台地域では、「産」・「学」・「官」の4者(宮城県、仙台市、東北大学、(社)東北経済連合会)が協力し、地域における科学技術の振興、研究開発プロジェクトや研究開発型企業の誘致、中小・ベンチャー企業の育成支援などを積極的に進める。本拠点は、この協力関係を背景に、東北大学の知的・人的資源を最大限に活用することにより、宮城県・東北地方での医療・創薬の関連企業の活動をインキュベーション面で支援する。そして、関連産業の新たな形成を目指す。 |

|

| 2011年 | 厚生労働省「革新的医療機器創出促進事業」 |

|

| 2011年 |

文部科学省最先端研究基盤事業 「化合物ライブラリーを活用した創薬等先端研究・教育基盤事業の整備」 |

|

| 2011-2013年 | 厚生労働科学研究費補助金医療機器開発推進研究事業 「医工連携のための医療・工学技術者Co-education事業の構築と実践」 医工学研究科、医学系研究科、および工学研究科等において、我が国医工学研究・教育の最前線にあり、かつ、10年におよぶREDEEM関連教育を担当することにより、医学と工学の協同の必要性と困難性を熟知している教員の全面的かつ意識的な協力を得て、医工連携人材教育の高度化を実現するため、REDEEMなどの基礎医工学教育修了者などを対象に医師・医療技術者と工学技術者がチームで問題解決に当たるCo-education型の教育を実施。 |

|

| 2012年 |

文科省橋渡し研究加速ネットワークプログラム 東北大学病院 「臨床試験推進センター」(INBECと治験センターを統合) |

|

| 2012-2015年 |

文部科学省特別経費「生物-非生物インテリジェント・インターフェイスの創成」 東北大学歯学研究科・医工学研究科・金属材料研究所による、歯学・生物学、材料学、医工学的評価等の異分野融合型研究に基づく、新学問領域の創成と新たな診断・治療技術の開発及び人材育成を行う。 |

|

| 2012-2016年 |

文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラム 「知と医療機器創生宮城県エリア」 宮城県震災復興計画」に基づくグローバルな産業エリア創出の実現を目的に、国内唯一の[医工学研究科]をもつ東北大学の豊富な医療機器創生シーズを利活用し、産・学・官・金の強い連携を構築して、地域高度電子・精密機械産業に知的財産・人材・資金を投入し、地域から医療機器を創出する。また、東北大学病院臨床試験推進センターの支援体制により、薬事申請・治験実施の迅速化を図り、地域内外企業の連携促進や、国内外の企業誘致により、医療機器産業の集積と雇用の創出を実現する。 |

|

| 2012年 |

厚生労働省革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業 大学院薬学研究科「ゲノム薬理学:バイオマーカーを用いた医薬品の有効性・安全性に関する評価方法」 |

|

| 2012-2016年 |

厚生労働省革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業 大学院医工学研究科「がん、電磁波・超音波治療装置:電磁波・超音波による低侵襲化治療技術の効果と安全性に関する包括的評価方法の確立」 |

|

| 2012-2022年 |

東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo) |

|

| 2013-2017年 |

東北大学病院が臨床研究中核病院整備事業の対象機関に選定 「臨床試験推進センター」を「臨床研究推進センター」へ名称変更 臨床研究推進センターは、安全で有効な薬や医療機器の開発を支援する部門であった「東北大学病院 治験センター」と、東北大学直属の組織としてトランスレーショナルリサーチ(橋渡し研究)を支援する組織であった「未来医工学治療開発センター」とを統合し、平成24年4月1日に大学病院内の新組織として設置された「臨床試験推進センター」を前身とする。平成25年度に国の臨床研究中核病院の一つに選定され、同年7月より、名称を「臨床研究推進センター」と変更。ライフサイエンス系の研究開発において、基礎研究から橋渡し研究、さらに臨床研究・治験への切れ目のない開発支援を行うことにより、研究成果の実用化を目指す。 |

|

| 2013-2022年 |

文部科学省革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM) 「さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点」 本拠点では、超小型高性能で安全な、お米、箸、茶碗、絆創膏タイプのセンサを活用し、日常生活からさりげなく行動や心身の情報を収集することによって、常に自分や家族の生活や健康状態がわかり、周囲が見守り支援する「強い絆」を構築できるようにすることを通じて、不安のない安寧な、生きがいあふれた社会を創る。 |

|

| 2013-2022年 |

文部科学省「研究大学強化促進事業」の対象機関に選定(一部) |

|

| 2013年 |

東北大学レジリエント社会構築 イノベーションセンターを開設 現代社会には顕在化している超高齢化、大規模災害、その他多くの不確定要素、課題に適応し得るレジリエンスを備えた、安心安全で活力ある成熟社会を実現していくために、その基盤として、様々なリスクをいち早く検知して適切な対応を促すスマートな社会システムを構築すべく、東北大学の総力を結集し、地域や産業界との連携により必要な研究開発課題について取り組み、イノベーションの創出を図る。 |

|

| 2015年 |

東北大学病院が医療法上の臨床研究中核病院に選定 |

|

| 2017-2021年 |

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED) 橋渡し研究戦略的推進プログラムに採択 「医工連携を基盤としたオープン・イノベーション・プラットフォーム構築」 |

|